Japanese / English

生田研究室

物質デバイス機能創成学講座/電子機能材料研究グループ

研究内容

我々は、固体物理学の、電子物性物理学という分野に属している研究室です。 研究手段として実験を行い、特に高品質な試料を合成することを重要視しています。 自ら合成した試料の物性測定を通し、これまでにない機能を発見、理解し、最終的には新材料として提案することを目的としています。 現在力を入れて取り組んでいるテーマとして、非従来型超伝導体(銅酸化物系、鉄系)、遷移金属窒化物、トポロジカル物質、磁性半導体に関する研究内容を以下で紹介します。

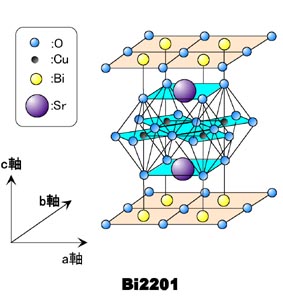

銅酸化物高温超伝導体はよく知られているように、常圧下では最高の超伝導転移温度を持つ物質です。

代表的な物質として、

銅酸化物高温超伝導体はよく知られているように、常圧下では最高の超伝導転移温度を持つ物質です。

代表的な物質として、

LSCO(La2-xSrxCuO4)

YBCO(Y1+xBa2-xCu3Oy、Y1+xBa2-xCu4Oy、Y2+xBa4-xCu7Oy)

BiSCCO(Bi2Sr2CuO6+d, Bi2Sr2CaCu2O8+d, Bi2Sr2Ca2Cu3O10+d)

Hg系(HgBa2CaCu2Oy, HgBa2CaCu2Oy, HgBa2Ca2Cu3Oy )

無限層構造(SrCuO2)

などが挙げられます。いずれの物質もCuO2面を結晶構造中に有し、それが2次元的な電気伝導を担っています。

超伝導状態を発現したときには、コヒーレンス長が面間距離を越えるために、3次元的な超伝導が観測されることが知られています。

しかし、超伝導特性(臨界電流密度、臨界磁場)には、依然として2次元的な性質が反映されるのです。

超伝導状態は、フェルミ統計に従う(パウリの排他率に従う)電子が、クーパー対と呼ばれる電子対を形成しそれらがボーズ凝縮することにより発現します。

このとき、対を形成した電子は、格子による散乱を受けることなしに固体内を移動することができるようになります。すなわち超伝導状態が実現されるわけです。 バーディーン、クーパー、シュリファーのBCS理論によると、クーパー対の形成には、電子と格子(フォノン)との相互作用が重要な役割を果たします。

このフォノンによる対形成の説明では、超伝導遷移温度の上限は30K程度にしか成りえません。

しかしながら、現在までに見つかっている高温超伝導体では、超伝導遷移温度が最高で130Kを越えています。

世界中の物理学者が研究を行っているにも関わらず、高温超伝導体発見から30年以上経過した今現在でさえ、この電子対形成機構は解明されていません。

超伝導相は、モット絶縁体(広義:電荷移動型絶縁体を含む)である反強磁性絶縁相に、キャリア(電子あるいはホール)を注入することにより発現します(上記した多くの系では、キャリアはホール)。

通常の金属では同じ原子サイトにおけるアップスピンの電子とダウンスピンの電子は相互作用が弱く、縮退状態にあるとみなせます。

一方、モット絶縁体の形成にはこれらの同一サイト上の異なったスピンの電子間の相互作用が重要な役割を果たしています。

この相互作用により、原子軌道がつながっている状態で1サイトに1個の電子がいる場合(通常は金属状態)であっても、 電子が局在し動けなくなる状態(モット絶縁体)が実現されるのです。

モット絶縁体にキャリアをドープすることにより得られる高温超伝導体では、このような電子間相互作用(電子相関)が強く働いていると考えられ、 特にドープ量が少ない領域では、超伝導状態発現前に電子状態密度に擬ギャップが現れることがわかっています。

この擬ギャップの起源については諸説有り、スピンギャップである説と、電子対の形成がインコヒーレントに起こっている説が有力であると考えられています。

我々は、これらの超伝導発現機構や、超伝導体特有の電子間相互作用について詳細に研究を行っています。

一方、超伝導発現機構は解明されていなくても、高温超伝導体を用いれば、液体窒素温度である77Kにおいてさえ、超伝導状態を得ることができます。 これらを送電線や磁場発生用コイルとして利用することは、近年のエネルギー問題を解決する一つの糸口になりえるでしょう。 このことから、我々は、高温超伝導体を応用した応用研究も積極的に行っています。それらのうちの幾つかはすでに実用化直前の状態です。

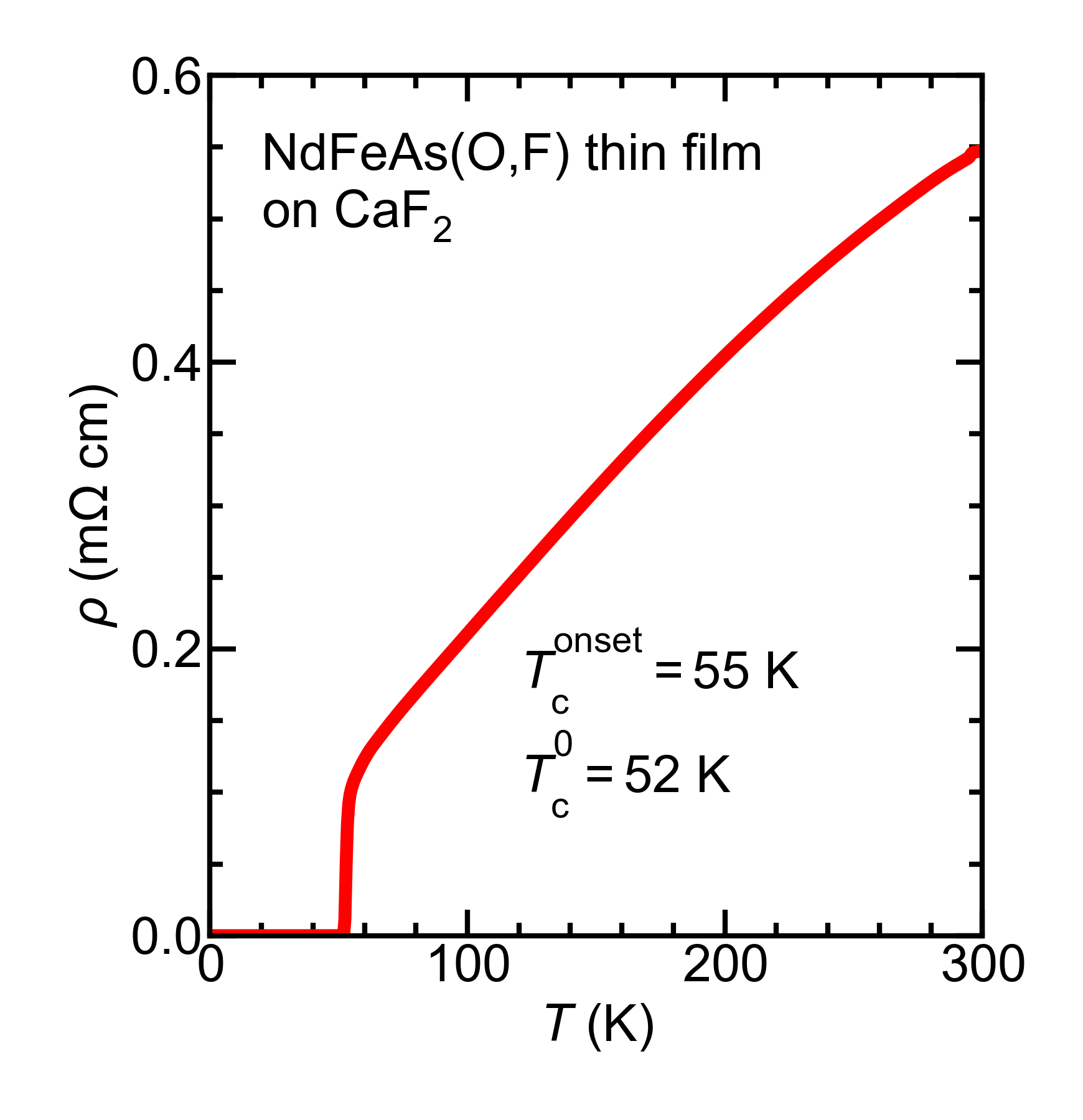

2008年にLaFeAs(O,F)が26 Kで超伝導になることが、東工大の細野教授のグループから報告され、これをきっかけに鉄を含む新たな超伝導体が次々に発見されました。

超伝導転移温度は現時点で56 Kに達しており、BCS理論の予想を上回る、第2の高温超伝導体群として注目されています。

2008年にLaFeAs(O,F)が26 Kで超伝導になることが、東工大の細野教授のグループから報告され、これをきっかけに鉄を含む新たな超伝導体が次々に発見されました。

超伝導転移温度は現時点で56 Kに達しており、BCS理論の予想を上回る、第2の高温超伝導体群として注目されています。

鉄系超伝導体は、多くの場合反強磁性相と超伝導相が隣接しており、銅酸化物高温超伝導体との類似が早くから指摘されてきました。

また、電気伝導を担うFe-As面が積層する2次元的な構造を有し、この点でも銅酸化物に類似しています。

しかし、鉄系超伝導体の反強磁性相は金属的であり、さらに、Fermi面を構成するバンドがFeの3dに起因する5つの軌道で構成されているなど、銅酸化物と異なる点も多いことが明らかになっています。

これまでに鉄系超伝導の発現機構はいくつかの候補はあるものの、完全な理解には達していません。

近年では、反強磁性秩序温度より高温で電子系が自発的に格子の4回対称性を破る、電子ネマティック秩序が存在することが報告され、超伝導発現機構との関連性などが盛んに議論されています。

当研究室では、2008年10月より、分子線エピタキシー法(Molecular Beam Epitaxy:MBE法)によりこれら鉄系超伝導体の良質な薄膜の成長と、それを用いた物性研究や、超伝導接合などの研究を行っています。

これまでに、LnFeAsO(Ln:ランタノイド)、通称1111系と呼ばれる、鉄系超伝導体の中でも最も超伝導転移の高い系で、世界で初めて超伝導薄膜のその場成長に成功するなど、 多くの成果を挙げることができました[※]。

現在は、より高品位な薄膜成長に取り組むとともに、超伝導のメカニズム解明を目指した物性測定や、鉄系超伝導体ならではの特性を生かした新規エレクトロニクス応用に向けた取り組みも行っています。

※参考

JSTの戦略的創造研究推進事業「新規材料による高温超伝導基盤技術」、研究課題「局所構造制御による鉄砒素超伝導薄膜の物性制御基盤技術の構築」、代表者:生田博志

JST国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)、「鉄系超伝導体デバイスの物理的・工学的基盤の構築」、日本側代表者:生田博志

内容整備中・・・。しばしお待ちください。

トポロジカル物質は、電子の波動関数が普通とは異なる(非自明な)トポロジーを持つことで定義されます。

トポロジーは、連続変形で移り変われるものとそうでないものの区別を与えます。

電子の波動関数に対する連続変形は、小さな外乱などに対応すると考えることができ、トポロジカル物質における量子力学的な状態の安定性を示唆しています。

現在、この安定性を利用した、量子計算素子としての応用に向けた研究が世界的に進められています。

トポロジカル物質の中で、最も広く研究が行われているものが、トポロジカル絶縁体と呼ばれる物質です。

この物質では、内部(バルク)は絶縁体であるにも関わらず、表面は金属的であるという興味深い性質を持っています。

この表面の金属状態におけるバンド構造は、2つの円錐が1点で接する形状をしており、電子の運動は近似的にディラック方程式に従うことから、ディラックコーンと呼ばれます。

有効質量が非常に小さなこの電子は、高い易動度をもち、高速動作するトランジスタとしての応用などが期待されています。

さらに、トポロジカル絶縁体の表面状態では、物質が非磁性であるにも関わらず、スピンの向きが運動の向きに対して固定されるというもう一つの著しい特徴を持ち、新たなスピントロニクス材料として注目を集めています。

これまでに実験的に作製されたトポロジカル絶縁体は、原子欠損などが原因で、内部の絶縁性を得ることが難しいことが問題でした。

そのため、表面状態を輸送特性から検出しようとしても、内部の伝導が支配的になってしまいます。

代表的なトポロジカル絶縁体のBi2Se3などにおいては、元素置換などにより内部絶縁性を高めた試料の合成が行われてきましたが、より使いやすく、高性能な物質の探索が必須であると言えます。

我々は、MBE法やPLD法を用い、トポロジカル絶縁体薄膜の成長を行っています。

これらの非平衡な成膜プロセスを用いることで、理論的には予測されているものの、単結晶試料を得ることが難しかったトポロジカル絶縁体の成長が可能になることが期待されます。

また、薄膜は表面に対して内部の割合を減らすことができるため、内部の絶縁性を完全にしなくとも、表面伝導を観測できるという利点もあります。

また、現在までに、トポロジカル絶縁体以外にも様々なトポロジカル物質が発見されてきました。

ディラック半金属もその一つであり、3次元的なディラックコーンを物質内部に持ちます。

この物質ではバルクの伝導としてディラックコーンの性質が現れるため、様々な制御パラメータ(電場、磁場、格子歪み、etc.)を用いてこの状態を制御し、応答を観測することが可能です。

当研究室では、ディラック半金属のバルク単結晶育成と薄膜成長を行うとともに、様々な手法を用いて物性制御を行っています。

高度情報化社会と呼ばれる現代においては、持続可能な社会実現のためには、情報の蓄積と処理にかかる電力の削減が急務であると言えます。

そこで注目されている材料が、磁性半導体です。

磁性半導体は、一つの材料中で電荷とスピンの自由度を制御することを可能にします。

この様に、電荷とスピンの両方を制御使用とする分野をスピントロニクスと呼びますが、単純に扱える情報量が増えるだけでなく、スピンはその状態の保持に電力を必要としないため、省エネルギー技術としても盛んに研究がなされています。

これまでに発見された磁性半導体は強磁性転移温度(TC)が低く、実用には至っていません。

さらに、n型半導体が得られていないという問題点も残されています。

これらの問題を解決すべく、本研究室では、新たな磁性半導体の探索を行っています。